hier... oder hier...) aus meiner "Manufactur"...Die musikalische Auffassung dieses markanten pianistischen Prüfsteins unter den Händen des chinesischen Pianistenstars Lang Lang bewegt sich dagegen bei diesem Stück (!) vergleichsweise hart an der Grenze des Lächerlichen - eine perfekte Aufnahme- und Wiedergabetechnik ist hier schlichtweg völlig kontraproduktiv, da sie den geradezu grotesken rhythmischen Zugriff des Pianisten auf das Stück noch unterstreicht...

Übertragen auf die Ebene eines Live-Auftritts: Svjatoslav Richter würde jeden kundigen (!) Hörer mit seiner fulminanten Interpretation des g-moll Préludes auf einem klanglich ziemlich mittelmäßigen koreanischen Samick ® Flügel begeistern, Lang Lang auf einem beneidenswert opulenten Steinway&Sons ® Premium-Instrument hätte hingegen große Probleme, denselben Hörer mit seiner Auffassung des Stückes mitzunehmen...

Zurück zu den eingesetzten, sehr ähnlich abgestimmten Kopfhörern: bei allem Respekt für die klanglichen und sonstigen Qualitäten des Beyerdynamic T1 - in der Klangqualität ist ihm der AKG K-701/702 ganz, ganz dicht auf den Fersen, in den beiden für echte Kopfhörerfans nicht ganz unwichtigen Disziplinen Preis/Qualitätsrelation aber auch Tragekomfort - man muss es einfach so sagen - lässt der elektroakustische Volltreffer im Klassik-Genre aus Österreich eigentlich jeden (!) aktuell erhältlichen Kopfhörer aus dem 1000€ - Premiumsegment ganz souverän hinter sich, für 1000 Euro bekommt man immerhin fast einen kleinen, aber ganz besonders feinen, vorbildlich neutralen, aktiven (!) RL-906 Zweiweg-Regiemonitor des sächsischen Spezialisten Musikelectronic-Geithain...

Die 1947 gegründete Wiener Traditionsfirma AKG (Akustische & Kino Geräte, heute im Besitz von Samsung, dazwischen im amerikanischen Harman-Konzern...) war schon immer für ihre hochkarätigen Audioentwicklungen eine gute Adresse - bekanntestes Beispiel ist wohl das 1953 erschienene Röhren-Großmembran Kondensatormikrofon AKG C12 mit der General Electric ® Doppeltriode 6072/12AY7 (siehe hier...), ein Studiomikrofon mit fernsteuerbarer Richtcharakteristik und ähnlichem Kultstatus wie das U67 (siehe hier...) von Neumann® - originale Exemplare werden heute zu 'Mondpreisen' gehandelt, obwohl es heute wieder eine Neuauflage gibt - leider eben mit weniger guten, aktuellen 6072A bzw. 12AY7-Röhren bestückt und wahrscheinlich Made In China...was mittlerweile nicht unbedingt mehr ein schlechtes "omen" ist...Daneben verdient in dem Zusammenhang auch der unvergessene Spitzentonabnehmer P8ES (1977) und der damals ziemlich kostspielige professionelle Kopfhörer K1000 - eigentlich ein "Kopflautsprecher" - zusammen mit dem digitalen Signalprozessor Audiosphere BAP1000 aus den 90iger Jahren Erwähnung. Ähnlich wie der elektrostatische "Float" von Jürg Jecklin - ebenfalls ein "Kopflautsprecher" - hatte auch ein elektrodynamischer K1000 nicht unerhebliche Probleme mit Teilbereichen des unteren Frequenzregisters, dem schlichtweg die im Segment der seriösen Klassik häufig geforderte dynamische Wucht fehlte.

Trotzdem existiert bei AKG ein riesiges, über viele Jahrzehnte angehäuftes Réservoir von elektroakustischem Know-How wie kaum anderswo...

Erneut hat die Entwicklungsabteilung von AKG im Jahr 2006 mit dem K701/702 ein meisterhaftes Audioprodukt auf die Beine gestellt, das zwar mit dem berühmten K1000-Vorgänger unterhalb eines mäßigen Abhörpegels nicht ganz auf Augenhöhe mitspielt, ihn jedoch jenseits davon und mit einem angemessenen KHV ganz weit hinter sich lässt, da müssen sich eventuelle Nachfolger schon gewaltig ins Zeug legen um da mitzuhalten...

Der günstige und sympathische aktuelle Kaufpreis eines K701/702 (bei seiner Markteinführung lag der Verkaufspreis noch bei ca. 400€ !) spiegelt keineswegs sein riesiges Leistungspotential insbesondere im Klassik-Genre wider, im Hochpegelbereich ist er einem K1000 eindeutig überlegen. Im Zentrum der enormen Leistungssteigerung dieses Kopfhörers steht eine speziell laminierte 2-Schichtmembran der heute schon legendären DKK45-Schallwandlerelemente, deren akustische Feinabstimmung mit einem von AKG patentierten Verfahren durch unterschiedliche Materialstärke erreicht wird, die im Membranzentrum die doppelte Randzonestärke aufweist. Das als Varimotion ® (="variable motion") bezeichnete Prinzip soll u.a. die Partialschwingungsneigung der Membran verringern, aber es verbirgt sich weitaus mehr dahinter: damit ist ein unterschiedlich reagierendes Bewegungsszenario der Treibermembran benannt, es gibt einen zentralen und einen peripheren Bereich, die trotz gemeinsamer Membranfläche für unterschiedliche Frequenzbereiche spezialisiert sind - gewissermaßen eine Art Zweiwegsystem für höhere (Membranzentrum) und tiefere Frequenzbereiche (Membranrandzone). Das raffinierte und zukunftweisende Varimotionprinzip wird gleichermaßen in der hochentwickelten AKG-Mikrofontechnik eingesetzt.

Andererseits wurde die Packungsdichte der Membranschwingspule mit einem vierlagigen Flachdraht ganz wesentlich erhöht, was im Vergleich zur üblichen zweilagigen Runddrahtspule weitere Vorteile bietet.

An den Schnittstellen zwischen den Ohrmuscheln und beiden Kopfhörertreibern liegen wie beim T1 weiche, anschmiegsame Velourpolster mit einem relativ hohen Schallabsorptionsgrad (α = ca. 0,5 bei 2000Hz), die im Gegensatz zu glatten Polstervarianten (α = ca. 0,15 bei 2000Hz, siehe u.a. auch K812) auch für ein Minimum an akustisch ungünstigen, weil zu Interferenzen neigenden, unkontrollierbaren Schallreflexionen im akustisch äußerst kritischen Hörraum zwischen Membranflächen und Ohrmuscheln sorgen - es passiert dort etwas ähnliches wie im Spiegelkasten einer fotografischen Spiegelreflexkamera: wird dieser Raum konstruktiv nicht angemessen mit lichtabsorbierenden Maßnahmen bedämpft, entstehen die gefürchteten inneren Reflexe, die unscharfe und kontrastarme Fotografien zur Folge haben...

Der günstige Preis eines K701 ist ein von AKG völlig unantastbar gesetzter Maßstab für exzellente und faire Preisgestaltung in der Kopfhörer-Oberklasse, AKG vertraut bei der K7xx-Serie eher auf hohe Stückzahlen und verzichtet auf die typische völlig überzogene Preispolitik mancher Mitbewerber in der Premium-Kopfhörerklasse: immerhin bis zum Erscheinen des neuen AKG K812.

Außer einem im Regelfall überdurchschnittlichen Einsatz an 'Gehirnschmalz' ist bei einem dynamischen Kopfhörer auch bei üppigstem Materialeinsatz ja nun wirklich überhaupt nichts dran, was eine Preisforderung von 1000€ und mehr rechtfertigen könnte...

Derartig brilliantes und kenntnisreiches Kopfhörer-KnowHow für relativ geringen finanziellen Einsatz gibt es derzeit nur bei AKG und sonst leider nirgends...

Sogar ein Echtleder-Kopfband ist hier im Preis inbegriffen, beim US-amerikanischen "Boliden" Audez'e LCD-2/3 ist für den Preis eines K701 gerade mal ein Leder-Kopfband mit 'Treibergabel' und ein sogenanntes 'Travel-Case' zu haben....

Die häufig zu lesende bzw. zu hörende Behauptung, daß der K701 im unteren Frequenzbereich 'unterbesetzt' ist, kann ich so nicht akzeptieren, sie trifft einfach für mich nicht zu. Das häufig zur 'Bassverstärkung' empfohlene komplette Öffnen der rückseitigen Bassreflexöffnung bei den in der K7xx-Serie verwendeten DKK45-Treibern ist für meine Hörgewohnheiten eher kontraproduktiv - die schalldurchlässige Folie besitzt nicht ohne Grund einen präzise berechneten Schallabsorptionskoeffizienten. In dem ohne Folie deutlich akzentuierteren Tieftonbereich lässt die präzise Kontur des Bassregisters merklich nach - der Kopfhörer bekommt eine andere Klangsignatur, die für weniger 'klassische' Musikgenres aber durchaus vorteilhaft sein kann. Eine bessere Lösung ist der Austausch der serienmäßigen Kunststofffolie durch eine Folie mit einem veränderten α, eine interessante 'Spielwiese' für Experimente mit der klanglichen Abstimmung in der K7xx-Serie, das akustische Potential der kaum zu übertreffenden DKK45-Treibersysteme kennt kaum Grenzen...

Zum ausführlichen Hörstudium in diesem Zusammenhang empfehle ich die folgenden Aufnahmebeispiele, damit lässt sich sowohl die exzellente Tieftonperformance eines serienmäßigen K701 als auch der vorbildlich lineare Frequenzgang des Kopfhörers problemlos demonstrieren:

a) Die 'State of the art"-Einspielung der Symphonie Concertante für Orgel und Orchester des belgischen Komponisten Joseph Jongen (1873-1953) mit dem US-amerikanischen Organisten Michael Murray und den San Francisco Sinfonikern unter Edo de Waart. Murray spielt den Solopart auf der spektakulären Orgel der Davies Symphony-Hall in San Francisco, 1984 gebaut von Fratelli Ruffatti, den bekannten Orgelbau-Brüdern aus dem italienischen Padua. Die Orgel gehört mit ihren 147 Registern auf 5 Manualen und einem abgrundtief besetzten Pedal (3x32' / 3x16' / 8x16'-Transmissionen) zu den großen Konzerthallen-Orgeln und ist mit ihrem grenzenlosen Klangfarbenreichtum, ihrer gigantischen Dynamik und einem maßvollen Anteil von indirekten Schallanteilen - nicht zu vergleichen mit sekundenlangen Nachhalleffekten von imperialen Riesenorgeln in Kathedralen - eine gnadenlose Herausforderung für jeden Frequenzbereich von seriös konzipierten Kopfhörern...

b) Die grandios-ekstatische Neueinspielung von Igor Strawinskis 'Le Sacre Du Printemps' mit dem hochvirtuosen Philadelphia Orchestra unter dem jungen Kanadier Yannick Nézet-Séguin - hier insbesondere die über mehr als 7 (!) Oktaven reichenden dissonanten fff-Tutti-Akkordballungen in 'Rondes Printanières' zwischen den Partiturziffern 52 und 53 'molto pesante': die von Strawinsky beabsichtigte brutale dynamische Wucht der extremen und abgründigen Schlagwerkakzente von Gran Cassa und dem riesigen (Durchmesser 170cm !) TamTam geht weit an die technischen Grenzen des elektroakustisch Machbaren und wird ohne die maßlos lärmenden Übertreibungen der bereits erwähnten 'Kopfhörerboliden' geradezu körperlich spürbar und akustisch höchst angemessen inszeniert - jede mediokre Abhöranlage wäre mit diesem hochriskanten orchestralen Parforceritt auf der sprichwörtlichen Rasierklinge gnadenlos überfordert. Nicht nur aufnahmetechnisch gehört diese CD zu den faszinierendsten Veröffentlichungen, die der Klassikmarkt aktuell anzubieten hat...

c) Das komplette Orgelwerk von Cesar Franck auf drei Doppel SACD, eingespielt von KMD Hans-Eberhard Roß auf der großen (IV/62), 1998 eingeweihten und von Orgelbau Goll aus Luzern gebauten Orgel der evangelischen Martinskirche in Memmingen. Die konzeptionelle Disposition der beeindruckenden Orgel ist symphonisch-französisch, sie bezieht ihre enorme akustische Strahlkraft vor allen Dingen aus dem umfangreichen und differenzierten Repertoire der Zungenregister (Anches), ganz im Sinne des berühmten Pariser Orgelbauers Aristide Cavaillé Coll. Durch zahlreiche Besuche von Orgelkonzerten im riesigen 72 Meter langen und 20 Meter hohen Kirchenraum von St. Martin ist mir der Klang der unterschiedlichsten Register und Registermischungen der 5 Orgelwerke aus mannigfaltigen Beispielen der Orgelliteratur sehr vertraut - insofern bin ich immer wieder höchst erstaunt über die Präzision und die Realitätsnähe (!) der elektroakustischen Reproduktion mit dem K701 Schallwandler, auch bei diversen Soloregistern, der damit seine uneingeschränkte Monitortauglichkeit für anspruchsvolle Studioaufgaben mit qualifiziertem Personal unter Beweis stellt.

Sämtliche auf ähnlichem Niveau, aber mit unterschiedlicher Abstimmung reproduzierenden Konkurrenten des K701/K702 - davon gibt nicht allzu viele - kosten immerhin mindestens das fünffache, der Edition 10 von Ultrasone ® und der Audez'e ® LCD3 - allesamt eher monitoruntauglich - sogar das zehnfache..., was sicher für die zahlreich vorhandenen 'Neider' ein gewichtiger Grund ist, mit wuchtig-erhobenem pädagogischen Zeigefinger und fortwährenden Hinweisen auf eine langjährige Hörpraxis das berühmte ehemalige AKG-Flaggschiff (der K702 aus dem Profisektor verwendet die gleichen Treibersysteme...) kleinzureden und vom Premium-Segment kurzerhand per 'päpstlichem Dekret' in die Mittelmäßigkeit zu verbannen, so quasi nach dem Muster einer Behauptung daß dort, wo ein K701 klanglich aufhört, ein Audeze gerade mal anfängt - es kann eben nicht sein, was nicht sein darf...ein Audeze LCD2/3 ist aufgrund seiner völlig anders abgestimmten Klangsignatur überhaupt nicht mit den KH-Monitoren wie der K701/702/712-Serie zu vergleichen...

Immerhin gibt derartiger Unsinn deutliche Auskünfte über völlig unzureichende Urteilskräfte auf diesem Terrain, hervorgerufen durch gnadenlos überzogene, unrealistische Selbstwahrnehmung zusammen mit mangelhaften bis ungenügenden Hörfähigkeiten. Hinzu kommen die altersbedingten irreversiblen, und frequenzabhängigen Einbrüche in der Hörkurve, von denen nahezu jeder Mensch jenseits der 50 Lebensjahre betroffen ist. Da würde ich in einem ersten Schritt zunächst den Rat eines kompetenten und erfahrenen Otologen empfehlen, in einem zweiten Schritt zum Besuch von flankierenden Musik(!)-Gehörbildungskursen raten oder die Sache auch gleich ganz sein lassen...

Kernkompetenz einer angemessenen Urteilskraft zur Bewertung musikalisch-akustischer Ereignisse ist ein gut funktionierendes Ohr zusammen mit einer spezialisierten und hochdifferenzierten Hörqualifikation, die wie das differenzierte Spielen eines Musikinstruments autodidaktisch wohl kaum zu bewältigen ist. Im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch gibt es einen gewaltigen Unterschied vom bloßen 'hearing' zum anspruchsvollen, differenzierten 'listening', da ist über weite Strecken professionelle 'Nachhilfe' angesagt...

Ein 'Bolide' bzw. die vielzitierte 'Kopfhörergranate' (!) ist der von vielen weit unterschätzte K701/K702 ganz sicher nicht - fast jeder weiß, zu welch ohrenbetäubender Wirkung Granaten fähig sind...

Die grobkörnigen und muskulösen 'Boliden' sowie die bereits erwähnten 'Kopfhörergranaten' sind in der feinen Kopfhörer-Oberklasse ohnehin unerwünscht und haben dort partout nichts verloren, aus meiner Sicht sind sämtliche Kopfhörer der K7xx-Serie mit den DKK45-Treibern jeweils gekonnt austarierte, subtile und absolut souveräne Schallwandler für den professionellen Studiobetrieb, aber auch für den verwöhnten Musikkenner (!), eben dem an feinsten Zwischentönen und analytischen Details interessierten Klassikhörer - nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Im Hinblick auf meine Hörgewohnheiten hoffe ich sehr, daß sich an der Grundkonzeption und der grundlegenden Abstimmung des neuen 'SUPERIOR Reference Headphone' K812 nicht allzuviel ändern wird - mit einer "Steigerung" tut sich AKG zumindest verbal schon ziemlich schwer, mit 'PREMIUM Reference Studio Headphone' K701/702 wurden zwei gängige "Superlative" bereits zu vorschnell ausgereizt - im angloamerikanischen Hotelgewerbe der gehobenen Klasse ist der PREMIUM-Room gegenüber dem SUPERIOR-Room nach meinen Erfahrungen immer die bessere (und teurere...) Option...

Optimale Notebook- und Smartphone-Kompatibilität d.h. niedrige Impedanz und hohe Effizienz setzen sich (aus guten Gründen für den Hersteller...) bei Kopfhörern der Oberklasse zunehmend durch, der neue K812 macht da keine Ausnahme und ist damit für einen kraftvollen Betrieb an einem OTL-Röhrenverstärker mehr oder weniger aus dem Rennen. Beim äußerst üppigen Preisniveau des K812 hat sich AKG leider der Konkurrenz angepasst - die Hersteller freuen sich sicher, es ist mittlerweile anscheinend längst etablierter Standard, aus meiner Sicht sind derartige Preisforderungen einfach nur noch lächerlich...

Musikalische Sinnesreize unterliegen bei ihrer Wahrnehmung immer einer 'Informationsverarbeitung', bei der vor der Entstehung einer Gefühlssituation sehr kompliziert ablaufende Verarbeitungsmechanismen von Einstellungen und Vorerfahrungen wie Sortieren, Vergleichen, Erinnern oder Bewerten - aber mit einem ganz entscheidenden (!) Anteil das jeweils vorhandene Ausmaß an musikalischem Talent - Einfluss auf die Qualität bzw. auch Intensität der entstehenden Emotionen nehmen.

Verallgemeinert und auf den Punkt gebracht lässt sich die Erlebnisqualität von Wahrnehmungsvorgängen bzw. Sinnesreizen durch die Schaffung von differenzierten Informationen zum Wahrgenommenen steigern, die aber über lange Zeiträume antrainiert werden müssen und die dann im Unterbewußtsein zusammen mit den musikalischen Begabungsfaktoren die notwendigen Koordinaten für eine differenzierte Rezeption und Decodierung des Wahrgenommenen bereitstellen - oder eben auch nicht, ein typisches Beispiel für das 'Null-Erlebnis' ist das Hören von zeitgenössischer E-Musik, bei der ein intensives Hörerlebnis an ganz besonders hohe Hürden im Bereich der Vorerfahrungen geknüpft ist.

Im Falle elektroakustisch erzeugter Sinnesreize, bei denen die übliche Life-Komponente naturgemäß fehlt, setzt eine hohe Erlebnisqualität selbstverständlich einen elektroakustischen Wandler mit der Fähigkeit zu einer angemessenen Wiedergabe voraus...

Die wesentlich teurere Konkurrenz wie z.B. der geschlossene DENON AH-D7000 oder dessen beide Nachfolger Fostex TH-600 bzw. TH-900 - mit ihren bewusst niedrigen 25 Ohm (!) Treiberimpedanzen und einer hohen Effizienz wie bei den In-Ears konzeptionell eher auf den Betrieb mit netzunabhängigen portablen Geräten wie Smartphones oder Notebook-Soundkarten als auf einen OTL-Röhrenverstärker zugeschnitten - oder der erwähnte Edition 10 von Ultrasone punktet natürlich mit einer gesteigerten, völlig übertrieben-luxuriösen und akustisch wertlosen 'Anfassqualität', bewegt sich aber aus meiner Sicht klanglich keineswegs in einer dafür angemessenen (!) eindeutig überlegenen Region, sondern lediglich in einem von Geschmacksnuancen geprägten Bereich von Hörpräferenzen und Höraversionen - ausgenommen die oben erwähnte, eindeutig registrierbare Hochpegelüberlegenheit des Beyerdynamic T1.

Im HighEnd-Prestige- bzw. Lifestylefaktor zieht der seit 8 Jahren sehr erfolgreich im Markt agierende Österreicher selbstverständlich den Kürzeren - dafür fehlt ihm ganz einfach das dafür unabdingbar notwendige extrem hohe Preisniveau, eine AKG-Marktlücke, in die der neue K812 stoßen soll...

Dem wenig technikaffinen, echten (!) und passionierten Musikhörer mit einem eindeutigen Schwerpunkt im Bereich der Musik sind diese beiden Kriterien ohnehin 'wurscht'...

Es wäre zuviel der Ehre, man muss nicht unbedingt Nat King Cole's berühmtes "unforgettable" zitieren, aber das Zusammenwirken der beiden für meine Hörgewohnheiten optimalen Kopfhörer T1 bzw. K701 mit dem Audicula-II kann man auf folgenden Punkt bringen:

CAUTION, be prepared to have your socks knocked off !!Das eben Gesagte gilt natürlich ausschließlich für das Hören von verlustfreien Formaten, MP3 bzw. MP4-Player sind völlig ungeeignete Partner für eine hochwertige Verstärker / Kopfhörerkombination - um einen Vergleich mit der analogen Schwarzweiß-Fotografie zu bemühen: aus einem technisch unsauberen Negativ lässt sich schlicht und ergreifend kein technisch optimales fotografisches Bild erzeugen...

|

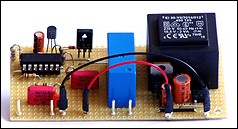

Eines der Module des Audicula-II Netzteils mit Toggle-Relaisvariante: die Platine der Mechatronik für das Einschaltrelais und die dazugehörige Stromversorgung mit Modultrafo. |

Die mikroskopisch-analytische Détailauflösung der Kopfhörerwiedergabe deckt alle im Normalfall nahezu unhörbaren Kompressionsartefakte auf und zerrt sie schonungslos auf die akustische Bühne, wo sie ihr Störpotential voll entfalten können.

Durch ihre besondere "Eindringtiefe" eignet sich die Kombination auch als ein souveränes akustisches Werkzeug (= Voodoo-Killer), das ohne den unzulänglichen 'Lautsprecher-Flaschenhals' die völlige [!!] (alles andere ist Wunschdenken...) Wirkungslosigkeit von gnadenlos teurem High-End Voodoo-Zubehör (frei nach dem Motto "die Magie des goldenen Kabelklangs", "der subtile Feinsinn eines Akku-Speiseteils" oder auch "die einzigartige akustische Feinauflösung einer vergoldeten Feinsicherung"...) mit 'kriminalistischem Spürsinn' aufzeigt. Zur sprichwörtlichen "Entzauberung" von teuren Kopfhörerzuleitungen ("Spezialkabel") wurde das serienmäßig fest installierte K701-Kabel durch eine hochwertige MiniXLR-Steckverbindung aus der Tiny-Serie von Neutrik-Rean ersetzt und höchst unterschiedliche "Kabelsysteme" eingesetzt: bei den amüsanten Testsitzungen mit kundigen Kennern, allesamt hochspezialisierte, professionelle Hörexperten (!) mit langjähriger Berufserfahrung, blieb wahrlich kein Auge trocken...

Selbstverständlich sind die Federbügel des Kopfhörers  kryogenfrei, eine hochkompetente und seriöse Entwicklungsabteilung wie die von AKG gibt sich mit derartigen Albernheiten nicht ab, es ist lächerlicher Unsinn und somit Zeit- und Geldverschwendung: der häufig angepriesene direkte beidseitige Kabelanschluss der beiden Kopfhörertreiber unter Umgehung der beiden für die Stromversorgung der rechten Treiberkapsel ebenfalls zuständigen Metallbügel ist aus akustischer Sicht ein völliger Quatsch - von den vielfach behaupteten klanglichen Verbesserungen ist rein garnichts wahrzunehmen, es ist eine nicht ganz einfache, lupenreine Bastelübung zur Entfernung der beiden verschraubten und verclipsten Kunststoffdeckel (die Nummern 22 und 23 aus der K701-Teileliste), die pure Zeitverschwendung schlechthin...

kryogenfrei, eine hochkompetente und seriöse Entwicklungsabteilung wie die von AKG gibt sich mit derartigen Albernheiten nicht ab, es ist lächerlicher Unsinn und somit Zeit- und Geldverschwendung: der häufig angepriesene direkte beidseitige Kabelanschluss der beiden Kopfhörertreiber unter Umgehung der beiden für die Stromversorgung der rechten Treiberkapsel ebenfalls zuständigen Metallbügel ist aus akustischer Sicht ein völliger Quatsch - von den vielfach behaupteten klanglichen Verbesserungen ist rein garnichts wahrzunehmen, es ist eine nicht ganz einfache, lupenreine Bastelübung zur Entfernung der beiden verschraubten und verclipsten Kunststoffdeckel (die Nummern 22 und 23 aus der K701-Teileliste), die pure Zeitverschwendung schlechthin...

Aber Vorsicht: Voraussetzung für eine realistische Wahrnehmung sind beim Hörer unbestechliche, musikalisch (nicht technisch) entsprechend trainierte Ohren, die sich vorurteilsfrei und ohne eine 'Marketing-Konditionierung' darauf einlassen können.

Dann verlieren auch die inflationär mit physikalisch-akustischem Fachvokabular aufgeblasenen, raffiniert-suggestiv-verwirrend, aber auch bewusst poetisch-visionär formulierten Werbetexte diverser Hersteller sowie Testberichte selbsternannter HiFi-Profis mit 'genialen Hörleistungen', grenzenloser Selbstüberschätzung und nicht existierenden Wahrnehmungsschwellen ihre Wirkung und zerplatzen augenblicklich wie eine schillernde Seifenblase zu nichtssagender Seifenlauge...was wäre die HiFi-Industrie ohne sie...

|

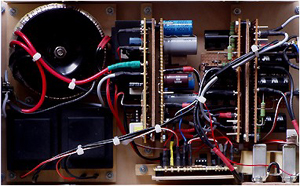

Gedrängter Aufbau des Netzteilmoduls AUDICULA-II - die Einschalt- und Röhrenheizungselektronik schützt die beiden störspannungsempfindlichen Platinen für die Aufbereitung der Anodenspannung vor dem Streufeld der Transformatoren, rechts unten die beiden Hammond®-Netzdrosseln... |

In Analogie zur lautsprecherbasierten Wiedergabe entscheidet in einer hochwertigen Kopfhörer-Abhöranlage primär der akustische Schallwandler und sekundär sein elektronischer Antrieb über das erreichbare Qualiätsniveau. Wenn beide Faktoren günstig zusammenkommen gibt es leider auch einen unbestreitbaren Wermutstropfen derartig erhellender Klangpräzision, der nicht verschwiegen werden darf: der AUDICULA-II - vorausgesetzt er wird mit einem leistungsfähigen (!) Kopfhörer mit analytischen Fähigkeiten betrieben - stellt allerhöchste Ansprüche an die audiotechnische Qualität einer Musikkonserve. Es müssen keineswegs die einer reinen Marketing-Idee entsprungenen XRCDs oder SACDs sein - jede sorgfältig aufgenommene reguläre CD, deren Aufnahmeteam das vorhandene technische Potential optimal zu nützen weiß, klingt ebenso gut.

Jedoch wird wirklich jeder noch so winzige akustische 'Fehltritt' der Aufnahmeleitung, die kleinste technische Unzulänglichkeit des Aufnahme-Equipments, ohne Gnade enttarnt und so mancher heißgeliebte, vermeintliche CD-Hochkaräter einer kompetent über viele Jahre zusammengestellten CD-Sammlung gerät zum klangtechnischen Rohrkrepierer - eine grottenschlecht aufgenommene Aufnahme klingt eben auch grottenschlecht, frei nach dem Motto "rubbish in rubbish out..."

Zum Ausgleich dafür klingt eine klangtechnisch hervorragende Produktion eben auch exzellent, wenn sie von einem angemessenen Zuspieler serviert wird, wobei die aktuellste Technik wie so häufig nicht immer eine optimale Lösung anzubieten hat: Jeder passionierte Musikliebhaber (!) und HiFi-Kenner, eventuell sogar im Besitz eines seit vielen Jahren leider längst nicht mehr gefertigten Studer ® A725/727 oder eines Studer ® D730/731 weiß, welch mechanisch-elektronisches Qualitätsniveau sich da für immer verabschiedet hat. Klanglich fast auf Augenhöhe mit dem einzigartigen, nahezu unerschwinglichen CD-Player Nagra ® CD/CDC, bewahren hochwertigste CD-Quellgeräte mit ihrem theoretisch möglichen Dynamikumfang von 96dB den engagierten, vom Virus Musicaphilie (eben nicht Audiophilie !) infizierten Hörer vor einer zeit- und geldraubenden, permanenten und überflüssigen, weil völlig sinnlosen Beschäftigung mit diversen Samplingfrequenzen und Bit-Raten, siehe auch hier. Das Thema ist nun wirklich nichts Neues, studierte Tonmeister kennen das Phänomen schon lange, zentrales Anliegen ist der Dynamikbereich, die Differenz von maximalem und minimalem Schalldruckpegel, beim menschlichen Gehör liegt der oberste Grenzwert (Schmerzgrenze) bei ca. 120dB.

Abgesehen von dieser natürlichen Grenze ist kein DAC mit 24bit Wandler und Schaltungsperipherie und keine wie auch immer geartete elektroakustische Reproduktionsanlage auch nur im entferntesten in der Lage, die mit einer 24bit-Wandlung verbundene, theoretisch mögliche Spreizung des Dynamikbereichs auf sagenhafte 144dB auch nur annähernd zu realisieren, der Dynamikumfang von pianissimo possibile ppp bis fortissimo possibile fff bei riesigen Orchesterbesetzungen mit spätromantischer Sinfonik, orchestralem Schlagabtausch des Expressionismus oder den üppigsten Klangorgien imperialer Domorgeln - selbstverständlich im angemessenen Hörabstand von der Schallquelle, bei Verdoppelung des Abstands zur Schallquelle nimmt der Schalldruck um 6dB ab - beträgt in der Realität maximal zwischen 60 und 70dB - so what ???Da nützen auch keine sündhaft teuer angebotenen "Super-DACs" mit der vielzitierten, angeblichen "Schleierwegziehwirkung" (Freqenzgangänderung...), oder auch die ultimative Playersoftware auf dem immer schneller changierenden Digitalaudio-Markt - das Ende der mittlerweile schon 30 Jahre alten CD mit ihrer 16Bit Technologie und einer Abtastrate von 44,1kHz ist noch lange nicht eingeläutet, die Entwickler in den Technikabteilungen der CD-Technologie Philips/Sony haben wesentlich weiter vorausgedacht als die Reichweite des limitierten Vorstellungsvermögens so mancher HiFi-Freaks - prinzipiell ist zwar das Streamen digitaler Musikdateien mit Festplatte dem Auslesen einer CD in einem sehr guten CD-Player rein technisch (!) überlegen - das ist jedoch lediglich die graue Theorie. Im Gegensatz zu den deutlich hörbaren Qualitätsunterschieden der Tonträger Vinyl und CD ist die geringfügige technische Überlegenheit des Streamens nicht mit Sicherheit erkennbar: keiner meiner hochkarätigen Mithörer im Bekanntenkreis - allesamt Musikprofis mit jahrzehntelanger hochdifferenzierter Hörerfahrung - ist jedoch in der Lage, die von manchen "Audiophilen" behaupteten eindeutig hörbaren qualitativen Unterschiede jederzeit zuverlässig zu detektieren...es ist ihnen auch schlichtweg völlig schnurzegal...

Der altehrwürdige, analoge Tonträger Vinylschallplatte, der im Prinzip auf einer mehr als 130 Jahre alten Erfindung beruht, ist aus vielerlei Gründen - bei aller Liebe zum Retro-Audio - aufgrund seiner technisch bedingten katastrophalen Messwerte, die nicht einmal die fast 50 Jahre alte HiFi-Norm DIN 45500 erreichen - für den empfindlichen Kopfhörerbetrieb völlig ungeeignet, mit Einschränkungen gilt das auch für den altehrwürdigen analogen FM-Stereo Tuner, der auch bei optimaler Konzeption nicht an das technisch-akustische Potential der CD-Technologie heranreicht.

Eine Schallplattendynamik von maximal ca. 40-50 dB (die CD bringt systemimmanent wie oben erwähnt 96dB, jedes Bit entspricht 6dB Dynamikumfang...) und andere Unzulänglichkeiten wie hoher Klirrgrad sowie extreme Störspannungspegel sind auch bei extremstem Finanz- und Geräteaufwand (ein Ortofon ® MC-Abtaster "Anna Heritage" zu Ehren von Anna Netrebko (!) und einem Preis von mindestens 6-kilo€ hilft da keineswegs weiter...), feinster Justage von Laufwerk, Tonarm und Abtastsystem technisch einfach nicht zu vermeiden, die ehemals eingesetzte einigermaßen wirkungsvolle, aber berüchtigte 'Nassabtastung' war auch keine gute Lösung...

|

| Ebenfalls Dream-Team: Aktueller AUDICULA- II mit AKG K701 |

Im Gegensatz zu manchen anderen Röhren-Kopfhörerverstärkern der teuren High-End Oberklasse ist der AUDICULA-II bei der Verwendung von Kopfhörern mit einem Schalldruckpegel SPL (Sound Pressure Level) bis ca. 105dB/V bzw. 92dB/mW hörbar frei von den bei einem netzgespeisten KHV üblichen Störspannungen wie Restbrumm und Rauschen, deren unvermeidliche Anteile unter die Hörschwelle abgesenkt wurden, was u.a. mit dem verwendeten 'straight-wiring' zusammenhängt: die Eingänge der Versorgungsspannungen von Netzteilmodul und Verstärkermodul sind jeweils hinten plaziert, beide Ausgänge (Gleichspannungsausgang und Nutzsignalausgang) jeweils vorne. Zudem trägt ein sorgfältig getestetes, ausgeklügeltes internes Verdrahtungskonzept sowie das aus regulärem hochwertigem HF-Koaxialkabel (!) und hochwertigen Neutrik-Cinchsteckern gefertigte Quellen-Verbindungskabel mit seinem konkurrenzlos niedrigen Preis und seiner ebenso niedrigen Eigenkapazität (55pF pro Meter - da kann so manches Audiokabel der 500€-Klasse nur davon träumen...) einen gewichtigen Teil dazu bei - eigentlich schon ein aufwändig gefertigtes, sehr individuelles und edles kleines elektroakustisches 'Glanzstück', eben nicht "von der Stange", sowohl für den Fan von exzellenten Kopfhörern als auch für den Liebhaber ästhetisch ansprechender, 'kunsthandwerklich' hergestellter HiFi-Objekte, aber besonders geeignet als Droge für den leidenschaftlichen Musikliebhaber auf seinen akustischen Reisen in tiefgründige Hörerlebnisse...(angesichts der zahllosen HighEnd-Kopfhörerverstärker des Marktes ist selbstbewußtes Eigenlob manchmal durchaus angebracht...und außerdem ist das eigene Baby ohnehin immer das 'allerschönste'...).

Angedacht ist momentan eventuell die Entwicklung eines AUDICULA-III - ein modifiziertes AUDICULA-II Verstärkermodul mit passgenauen Ausgangsübertragern, das von einem aufwändig überarbeiteten Netzteil mit einer extrem gesiebten Anodenpannung versorgt wird, eine Herausforderung speziell für den Betrieb hochwertiger intraauraler HiFi In-Ear-Monitore bzw. auch HiFi Ohrkanalhörer, die aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads, ihrer niedrigen Impedanz und der Position der akustischen Systeme direkt im Gehörgang allerhöchste Anforderungen an eine effiziente Ausfilterung von (technisch bedingten...) Restwelligkeiten in der Hochspannung stellen, da sie winzige Spuren davon 'detektivisch' aufspüren und hörbar machen. Sogar der von den selbsternannten "KH-Gurus" hochgelobte, "stinknormale" Halbleiter-KHV im Hochpreissegment wie ein kanadischer BHA-1, bei dem häufig das nichtssagende Etikett "Weltklasse" zu lesen ist und der inzwischen von seinen ehemals stolzen Besitzern auffällig häufig zum halben ehemaligen Kaufpreis (!) wieder "ausrangiert" wird (warum wohl...), ist prinzipiell weniger anfällig für wahrnehmbare Brummreste der Netzteilelektronik als ein KHV-Exemplar mit einer kompletten Röhrenbestückung. Trotzdem haben die BHA-1 Geräte offensichtlich bei hochempfindlichen und niederohmigen Wandlersystemen, wie sie vornehmlich für portable und damit brummfrei-gleichspannungsgespeiste Verstärkersysteme entwickelt werden (ab 100dB SPL/mW ), mit Restbrumm- und Rauschproblemen zu kämpfen, siehe hier....

Beim neuen AKG K812 hat man die ohnehin schon relativ geringe Impedanz eines K701/702/712 von 62 Ohm nochmals aus marktstrategischen Gründen 'mobilkompatibel' auf 36 Ohm fast halbiert, womit er wie eine ganze Reihe seiner Mitstreiter - zumindest bei höheren Lautstärken - OTL-inkompatibel sein wird, der Betrieb an einem Vollröhrenverstärker ist an ein entsprechendes Konzept mit Ausgangsübertragern gebunden. Zusammen mit dem sehr hohen Wirkungsgrad von 110dB SPL/1Volt könnte der im obigen link erwähnte, mit weniger wirkungsstarken Kopfhörermodellen unhörbare Restbrummanteil des BHA-1 von dem neuen Modell bei empfindlichen Ohren über die Hörschwelle gehoben werden. Das wäre sicher schade, aber wie man weiß gibt es eine ganze Reihe hervorragender Kopfhörer, die den anspruchsvollen OTL-Betrieb sicher beherrschen, allen voran der T1 mit seinen ungewöhnlich 'röhrenfreundlichen' 600 Ohm...

Zurück zur